[서재정] ‘신냉전’이라고?

페이지 정보

작성자 사무국 작성일22-04-21 18:45 조회5,700회 댓글0건관련링크

본문

영국 총리로 2차 세계대전을 승리로 이끌었던 ‘승전의 영웅’ 윈스턴 처칠은 전쟁이 끝난 뒤 총선에서 충격적인 패배를 받았다. 하지만 1946년 3월 야인의 몸으로 미국을 방문하며 새로운 전쟁의 도래를 예언했다. 그의 ‘철의 장막’ 연설은 연합국의 단결이 승리와 함께 해체되며 냉전으로 가고 있다는 증좌였다.

이미 한 달 전 모스크바 주재 미국대사관에서 ‘긴 전보’가 워싱턴에 도착했다. 대사관 참사관이었던 조지 케넌은 국무장관에게 보낸 5개의 장으로 구성된 장문의 전문에서 ‘소련 공산주의라는 문제’에 대해 강력히 경고하며 “전쟁에서의 중요한 전략적 문제의 해결책을 찾듯이 신중하면서도 철저하게 대비해야 한다”고 주장했다. “소련은 우리 사회의 내적 조화를 교란하고, 우리의 전통적 생활 방식을 파괴하며, 우리 국가의 세계적 권위를 무산시켜야 한다고 광신적으로 믿고 있기 때문이다.” 바야흐로 소련에 대한 봉쇄정책의 정초가 놓이고 있었다.

소련의 철의 장막과 미국의 봉쇄정책이 기묘한 조화를 이루며 ‘냉전’이라는 새로운 국제질서가 구성됐다. 하지만 봉쇄는 소련을 ‘자유세계’에서 배제하는 것만으로 완성되지는 않았다. 미국은 북대서양조약기구(나토)와 미-일 동맹, 한-미 동맹 등을 결성해 동맹국에 안보를 공여했다. 한국전쟁에서, 베트남전쟁에서 막대한 인명 피해를 입었고 거대한 재정출혈을 겪었지만 ‘자유세계’를 지키기 위해 미국이 부담해야 하는 비용으로 받아들였다.

“우리의 정책은 특정 국가에 반대하는 것이 아니라 굶주림, 빈곤, 절망 및 혼란에 맞서는 것이다.” 그뿐만 아니라 미국은 동맹국의 경제 재건을 위해 대대적인 경제지원을 퍼부었다. 미국의 전쟁 영웅 조지 마셜은 전후 국무장관으로서 150억달러 규모의 ‘유럽 재건 계획’을 수립했다. 당시 미국 국내총생산액의 5퍼센트에 버금하는 액수였다. 마셜 국무장관은 이 경제지원에 정치적 의도가 전혀 없다고 강변했다. 1953년에는 노벨평화상까지 받았다. 하지만 동구권이 받아들일 수 없는 조건을 붙였고, 마셜계획의 최대 수혜자는 영국, 프랑스, 서독 등 서구권이었다. 이 경제지원은 나토를 결성하는 촉매 구실을 했고 유럽 냉전의 출범을 알리는 신호탄이었다.

냉전은 미국이 어마어마한 비용을 치르면서 구축한 국제질서였다. 물론 미국 자본주의가 그 질서의 최대 수혜자라고도 할 수 있을 터이니 ‘측은지심’의 발동은 아니었을 것이다. 그렇다고 해도 냉전이라는 질서유지를 위한 ‘공공재’를 미국이 공여했다는 사실을 상기하는 것은 중요하다.

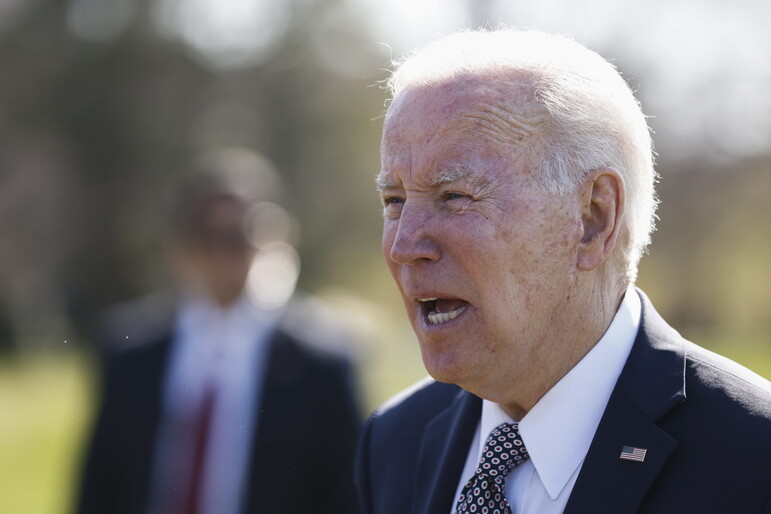

‘신냉전’이라고 하는 지금의 상황과는 너무도 다르기 때문이기도 하다. 바이든 정부는 목소리를 높여서 중국과 러시아를 권위주의 국가라고 비판하고, 우크라이나를 침공한 러시아의 전쟁범죄를 규탄하고 있다. 하지만 행동이 이를 따르지 못하고 공공재를 공여하는 대신 이를 파먹고 있다.

우크라이나가 권위주의 국가의 침략을 당했지만 미국은 군사적 개입과는 선을 긋고 있다. 물론 우크라이나가 미국의 동맹국은 아니지만 1950년 한국도 미국의 동맹국은 아니었다. 세계대전으로 확전될 위험성을 언급하고 있지만 1950년에도 그런 우려는 있었다. 이제 미국은 국제질서의 유지를 위해 자국민의 생명을 투입하고 싶어 하지 않을 뿐이다. 대신 우크라이나 정부에 무기체계를 공급하고 군사훈련을 제공하며 등을 두드려줄 뿐이다. 잘 싸워보라고.

전쟁의 경제적 비용도 미국의 몫이 아니다. 당장 전쟁으로 400만명이 넘는 우크라이나 피난민이 발생했지만 유럽이 맡아야 할 몫이다. 미국은 ‘다양한 법적 경로를 통해’ 최대 10만명을 수용할 것이라고 한다. 러시아를 응징하기 위해 다양한 경제제재를 취하고 있지만 최대 피해자도 유럽이다. 천연가스 등 천연자원을 러시아에서 수입하고 다양한 공산품을 수출하던 유럽 경제가 요동치고 있지만 ‘마셜계획’은 언감생심이다. 미국은 원유와 천연가스를 판매하며 등을 두드려줄 뿐이다. 잘하고 있다고.

미국은 그동안 구축해 놓은 국제기구와 질서에 기대어 러시아를 응징하고 세계를 묶어 두려고 한다. 세계 무역 질서와 달러의 힘을 휘두른다. 하지만 그럴수록 세계의 신뢰에는 좀이 슨다. 헤게몬이 국제 공공재를 공여하는 것이 아니라, 스스로 갉아먹는다면 그 국제질서가 유지될 수 있는가. ‘신냉전’은 냉전이 아니다. 한국과 동아시아도 과거와는 다른 전략을 모색해야 하지 않는가.

서재정 일본 국제기독교대 정치·국제관계학과

한겨레신문 2022년 4월 17일

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.